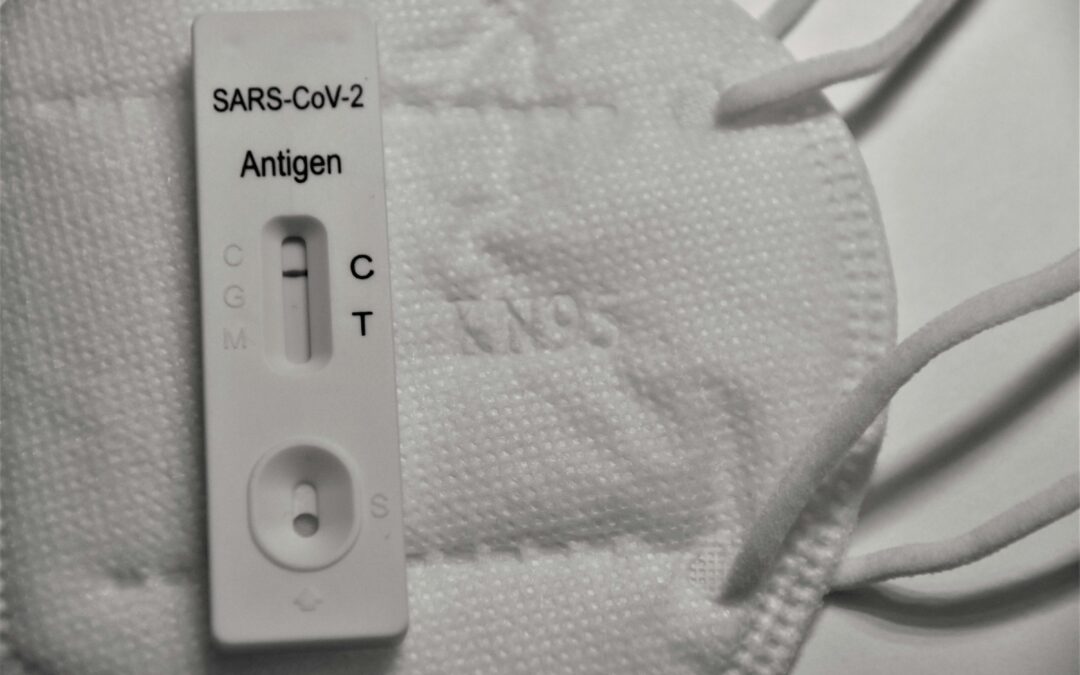

Des semaines, des mois, voire des années après avoir contracté la COVID-19, certains survivants continuent de souffrir de symptômes persistants et invalidants. Fatigue chronique, essoufflement, troubles cognitifs… Ce mal insidieux, communément appelé « COVID longue », reste un mystère largement incompris par la communauté scientifique. Pourtant, selon les estimations, des dizaines de millions de personnes à travers le monde seraient concernées par ce phénomène. Face à l’ampleur de la situation, une course contre la montre est engagée pour percer les secrets de cette énigme sanitaire du XXIe siècle.

La COVID longue, un mystère persistant

Derrière ce terme de « COVID longue » se cache en réalité un véritable syndrome protéiforme aux multiples visages. Outre une fatigue tenace et des difficultés respiratoires, les personnes atteintes rapportent un large éventail de symptômes parmi lesquels figurent des troubles neurologiques, des douleurs musculaires persistantes ou encore des séquelles psychologiques. Selon certains experts, jusqu’à 65 millions de personnes dans le monde seraient actuellement aux prises avec ces séquelles à rebours, un chiffre colossal rappelant l’urgence de la situation. D’autant que les victimes, souvent jeunes et autrefois en pleine santé, se retrouvent soudainement plongées dans un enfer au quotidien, entre arrêts de travail prolongés et décrochages sociaux. Face à l’ampleur de cette crise sanitaire aux ramifications économiques et sociétales majeures, la course pour élucider les ressorts de la COVID longue est plus que jamais engagée. Seule une meilleure compréhension des mécanismes à l’œuvre permettra de proposer des pistes de soins adaptées à ces millions de patients en détresse.

Une nouvelle étude fait le lien avec la carence en fer

Une lueur d’espoir pour percer le mystère de la COVID longue ? C’est en tout cas ce que laisse augurer une récente étude publiée dans la revue Nature Immunology. Menée par une équipe internationale, cette étude de grande envergure a suivi pas moins de 214 patients positifs au SARS-CoV-2 pendant un an, analysant régulièrement leurs symptômes et leurs analyses sanguines. Le constat est pour le moins saisissant : près de la moitié des participants ont développé des symptômes de COVID longue. Or, chez ces derniers, les chercheurs ont noté une nette diminution des réserves en fer dès les deux premières semaines suivant l’infection initiale. Un lien d’autant plus marqué que la forme contractée était sévère, nécessitant une oxygénothérapie ou même une assistance respiratoire. Outre cette chute des taux de fer, l’équipe scientifique a également relevé une augmentation concomitante des niveaux de ferritine, protéine de stockage du fer. Un dérèglement qui, en s’inscrivant dans la durée, pourrait favoriser l’inflammation à long terme et, par ricochet, l’émergence ou la persistance de symptômes handicapants.

Le rôle crucial du fer et les pistes de traitement

Ce lien établi entre COVID longue et carence en fer n’a, en définitive, rien de bien surprenant. Le fer, oligo-élément indispensable à de multiples processus vitaux, est un rouage essentiel au bon fonctionnement de l’organisme. Son importance est telle qu’un déficit, même modéré, peut rapidement altérer les capacités physiques et cognitives. Fatigue, essoufflements, troubles de la concentration… Autant de symptômes fréquemment rapportés dans la COVID longue qui pourraient ainsi trouver une partie de leur explication dans cette dérégulation du métabolisme du fer. Une piste de recherche d’autant plus prometteuse que pallier ce déficit par une supplémentation ciblée permettrait peut-être de soulager, voire de juguler certains de ces troubles résiduels. Reste que, si cette découverte apporte un éclairage nouveau, elle n’explique pas à elle seule les multiples facettes de cette affection protéiforme. D’autres mécanismes, comme une réponse immunitaire anarchique ou des lésions neuronales, pourraient bien être en cause.

La carence en fer, un maillon essentiel pour briser la chaîne de la COVID longue

En établissant un lien entre carences en fer et COVID longue, cette étude marque une avancée majeure. Non seulement elle offre une première piste de compréhension des mécanismes en jeu, mais elle pourrait aussi ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblées.

Si ces découvertes sont loin d’être la panacée face à un mal aussi complexe et multifactoriel, elles n’en demeurent pas moins une pierre de plus à l’édifice. Une motivation supplémentaire pour que la recherche poursuit inlassablement son œuvre, afin de venir définitivement à bout de ce fléau sanitaire d’un nouveau genre.

Découvrez l’article sur Ultrahuman : L’ascension vers la domination du marché.

Source : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10621843/

Rétroliens/Pings